|

Start

Neues

Über uns

Termine

Projekte

Literatur

Bildergalerie

Pressespiegel

Publikationen

Kontakt

Links

|

|

|

21.08.2017 |

Neue Schau im Stadtmuseum erinnert an Ulanen-Regiment

Exponate sind drei Monate lang zu sehen /

Oberbürgermeister Kretschmar: Keine Kriegsverherrlichung

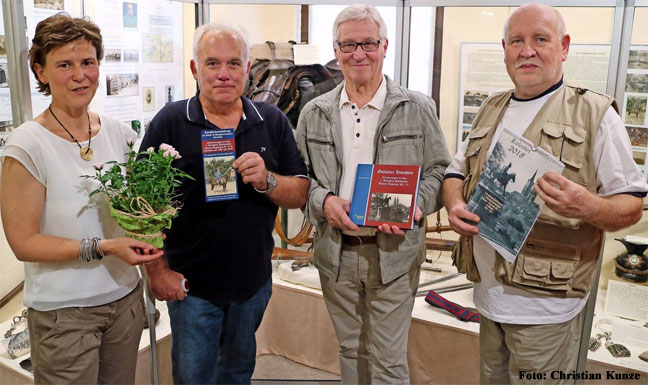

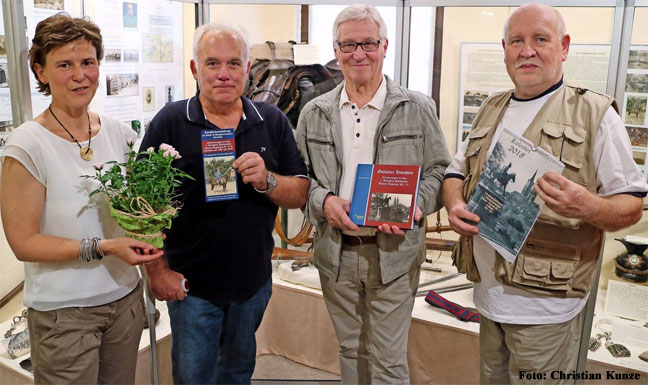

Museumsleiterin Dana Bach (l.), Buchautor Dr. Manfred Schollmeyer (2.v.r.) und zwei der Leihgeber, der Oschatzer

Klaus Thiele und Eckhard Thiem (r.) aus Großböhla.

Museumsleiterin Dana Bach (l.), Buchautor Dr. Manfred Schollmeyer (2.v.r.) und zwei der Leihgeber, der Oschatzer

Klaus Thiele und Eckhard Thiem (r.) aus Großböhla.

Oschatz. So akribisch hat Dana Bach wohl noch nie eine Sonderausstellung vorbereitet. Die Leiterin des

Stadt- und Waagenmuseums stand im Vorfeld der Schau zum 1. Königlich Sächsischen Ulanenregiment Nr. 17 in Oschatz rege in Kontakt mit Dr. Manfred

Schollmeyer und 25 weiteren Leihgebern.

Schollmeyer ist der Anstoß für die Ausstellung, die am Sonnabend eröffnet wurde. Denn ohne die Erinnerungen an das Regiment in Buchform, die vor

reichlich einem Jahr in der Reihe „Oschatzer Ansichten“ des Geschichts- und Heimatvereins erschienen sind, würde es diese seit Januar 2017 anvisierte

Sonderschau in Oschatz wohl gar nicht geben.

Die Publikation des Heimatforschers war für Dana Bach eine Fundgrube – denn darin fand sie zahlreiche Abbildungen von Gegenständen, Schriften,

Fotos und Karten, die mit dem 1867 in Oschatz gegründeten und 1919 ebenda aufgelösten Regiment in Verbindung stehen. Bisher gab es im Bestand des

Museums nur eine Vitrine mit Gegenständen aus der Epoche der Ulanen in Oschatz.

Von der Pfeife bis zum Bewirtungsbuch, in dem über Jahrzehnte hinweg dokumentiert wurde, wie die Soldaten in der Stadt verköstigt wurden, reicht

nun das Spektrum der Schau. Gezählt hat Dana Bach die Exponate nicht, wohl aber weiß sie, dass mit einigen der ausgestellten Dinge ganz besondere

Geschichten verknüpft sind. Da ist zum Beispiel die Lanze. „Alles hatten wir da, von Uniformen über die Belege zur Ausbildung der Pferde und sogar die

Besattlung der Ulanen – nur eine Lanze fehlte. Ich rief eines Vormittags Dr. Schollmeyer an und sagte ihm das. Am Nachmittag des gleichen Tages stand

er in der Tür – mit einer Lanze“, berichtet die Museumsleiterin.

Für den Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) stellt die neue Sonderausstellung „ein mutiges Unterfangen dar“. Denn sie sei

nicht nur die erste und wohl einzige ihrer Art, sondern wäre auch fast zu einem Politikum geworden. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir wegen

Museumsexponaten schon einmal eine Diskussion im Stadtrat hatten“. Genau das sei hier im Vorfeld geschehen. „Es stand der Vorwurf der

Kriegsverherrlichung im Raum. Aber genau das ist es nicht. Es ist das vielmehr das Bewahren und Dokumentieren eines Kapitels der Stadtgeschichte, das

Oschatz geprägt und vorangebracht hat“, so das Stadtoberhaupt zur Eröffnung.

Für Klaus Thiele aus Oschatz, der zu den Leihgebern gehört, ist die Schau in ihrer Zusammensetzung, ihrer Art und Größenordnung absolut einmalig.

„Ein solches Thema gab es noch nie und wird es auch so schnell nicht wieder geben. Ich bin absolut beeindruckt davon, wie viele verschiedene Facetten

des Regiments hier auf engstem Raum zusammengetragen worden sind“, so der Sammler.

Zu sehen ist die Sonderausstellung im Stadt- und Waagenmuseum bis 19. November 2017

Christian Kunze

|

|

|

27.05.2017 |

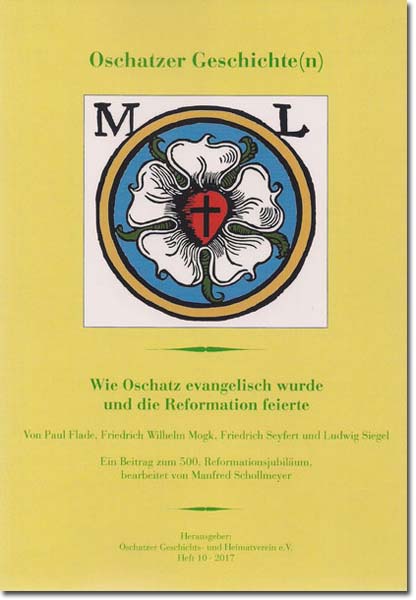

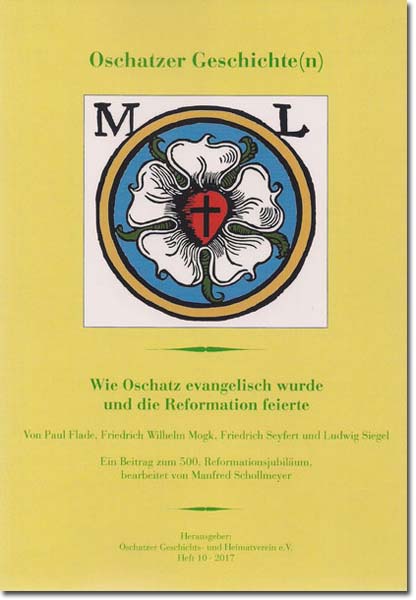

Wie Oschatz die Reformation erlebte

Heimatverein veröffentlicht im Lutherjahr Broschüre

Oschatz. Weber und Tuchmacher waren nicht nur wichtig für die Wirtschaft. Sie gehörten zu

den Wegbereitern der Reformation in der Stadt –

das und mehr ist nachzulesen im zehnten Band der Reihe „Oschatzer Geschichte(n)“, herausgeben vom Geschichts- und Heimatverein. Für das gut 100 Seiten

umfassende Buch hat Manfred Schollmeyer Texte von Paul Flade, Friedrich Wilhelm Mogk, Friedrich Seyfert und Ludwig Siegel zusammengetragen, aufbereitet, ergänzt und schließlich aktuelle, eigene Gedanken zu den Spuren Luthers in Oschatz hinzugefügt. der Reformation in der Stadt –

das und mehr ist nachzulesen im zehnten Band der Reihe „Oschatzer Geschichte(n)“, herausgeben vom Geschichts- und Heimatverein. Für das gut 100 Seiten

umfassende Buch hat Manfred Schollmeyer Texte von Paul Flade, Friedrich Wilhelm Mogk, Friedrich Seyfert und Ludwig Siegel zusammengetragen, aufbereitet, ergänzt und schließlich aktuelle, eigene Gedanken zu den Spuren Luthers in Oschatz hinzugefügt.

Mit Informationen zur Lutherstraße, die seit 1883 so

heißt, der Lutherbuche im Hof der Härtwigschule, einer Luthereiche an der Klosterkirche und den Lutherfenstern in der St. Aegidienkirche schlägt das

Werk eine Brücke in die Gegenwart. Zuvor erfährt der Leser detailliert, welche Personen und Ereignisse mit der Verbreitung von Luthers Lehre in der

Region verbunden sind. Über die Verfolgung der ersten evangelischen Prediger wird ebenso erzählt, wie über die Folgen der Reformation – unter anderem

die Gründung einer Mädchenschule 1555 und den Wandel der Kalandsbruderschaft in eine Kantorei.

In umfangreicher Schilderung schließt sich ein

Kapitel zum dritten Secularfest an, bei dem 1839 über 800 Erwachsene und 1200 Kinder einen Festzug gestalten.

„Wie Oschatz evangelisch wurde und

die Reformation feierte“, erhältlich ab 1. Juni in der Oschatz-Information und Buchhandlung Roscher, Preis: 10 Euro. Vortrag und Präsentation des

Buches ebenfalls am 1. Juni ab 19 Uhr in der Klosterkirche Oschatz.

Christian Kunze

|

|

|

02.05.2017 |

Vollblutbahner Reiner Scheffler verstorben

80-Jähriger erlag schwerer Karnkheit

Oschatz. Reiner Scheffler, Gründungs- mitglied des Oschatzer Heimatvereins, Vollblut-Eisenbahner, Mitinitiator

der Mügelner Bahndammwanderung und Heimatautor lebt nicht mehr. Ende April hat das Herz des Achtzigjährigen nach langer Krankheit aufgehört zu

schlagen. „Wir haben mit Reiner Scheffler einen Menschen verloren, der es einzigartig verstand, Regional- und Eisenbahngeschichte zu verbinden und sie

erlebbar zu machen. Sein ansteckender Humor dabei wird uns sehr fehlen“, erklärte Gabi Teumer, ehemaliges Vorstandsmitglied des Oschatzer Heimatvereins. Andreas Lobe, Vorsitzender des Mügelner Heimatvereins, weist zudem darauf hin, dass es Scheffler maßgeblich zu verdanken ist, dass vor nunmehr elf

Jahren die Mügelner Bahndammwanderung ins Leben gerufen wurde und sich zu einer der größten geführten Bahndammwanderungen Deutschlands etablieren

konnte.

Oschatz. Reiner Scheffler, Gründungs- mitglied des Oschatzer Heimatvereins, Vollblut-Eisenbahner, Mitinitiator

der Mügelner Bahndammwanderung und Heimatautor lebt nicht mehr. Ende April hat das Herz des Achtzigjährigen nach langer Krankheit aufgehört zu

schlagen. „Wir haben mit Reiner Scheffler einen Menschen verloren, der es einzigartig verstand, Regional- und Eisenbahngeschichte zu verbinden und sie

erlebbar zu machen. Sein ansteckender Humor dabei wird uns sehr fehlen“, erklärte Gabi Teumer, ehemaliges Vorstandsmitglied des Oschatzer Heimatvereins. Andreas Lobe, Vorsitzender des Mügelner Heimatvereins, weist zudem darauf hin, dass es Scheffler maßgeblich zu verdanken ist, dass vor nunmehr elf

Jahren die Mügelner Bahndammwanderung ins Leben gerufen wurde und sich zu einer der größten geführten Bahndammwanderungen Deutschlands etablieren

konnte.

Als Sohn eines Eisenbahners an der Bahnstrecke des „Wilden Robert“ in Altmügeln aufgewachsen, absolvierte der Oschatzer nach Abschluss der

achtklassigen Oschatzer Jungenschule eine Lehre bei der Bahn als Betriebs- und Verkehrseisenbahner. Danach war er Zugschaffner bei der Mügelner

Kleinbahn. 1960 suchte Scheffler nach neuen Perspektiven, wurde Redakteur beim Zugradio, das auf Fernverbindungen die Fahrgäste unterhielt. Nach der

Hochzeit mit seiner Waltraud und inzwischen zweifacher Familienvater, arbeitete er in Bad Schandau, später bis zu seinem Ruhestand 1994 im Bereich des

Riesaer Bahnhofes.

Reiner Scheffler kannte sich wie kaum ein anderer in der Bahngeschichte aus. Rund 70 000 Fotos, viele einzigartig, gehören zu seinem Archiv. Viele

fertigte der leidenschaftliche Hobby-Fotograf selbst an. Kaum ein Eisenbahnbuch erschien, zu dem Scheffler nicht Bilder beisteuerte. Eine weitere

Leidenschaft war die Musik, besonders Jazz und Swing. Mancher kennt ihn ebenso als Schallplattenunterhalter (DJ). Er griff für Zeitungsbeiträge wie

für die OAZ-Heimatseite, Chroniken oder Bücher selbst zum Stift. Fast immer waren dann die Eisenbahn, Kleinbahn, der Wilde Robert sein Thema.

Bärbel Schumann |

|

|

26.04.2017 |

Gedenkstein für uralte Lutherbuche

Baum im Hof der Oberschule Robert Härtwg erinnert seit 134 Jahren

an den berühmten Reformator

Pfarrerin Christina Moosdorf, Schulleiterin Kerstin Wasiak, Christine Schladitz vom Förderverein (v.l.) und

Heimatforscher Mandred Schollmeyer enthüllen den Stein.

Pfarrerin Christina Moosdorf, Schulleiterin Kerstin Wasiak, Christine Schladitz vom Förderverein (v.l.) und

Heimatforscher Mandred Schollmeyer enthüllen den Stein.

Oschatz Sie ist so alt wie das Schulgebäude und hat somit Generationen von Kindern

Schatten gespendet – die Rotbuche im Hof der Oberschule Robert Härtwig. Dass es sich dabei um eine Lutherbuche handelt - gepflanzt 1883, im Jahr des

400. Geburtstags des großen Reformators Martin Luther – fand Heimatforscher Dr. Manfred Schollmeyer unlängst bei Recherchen rund um Luthers Spuren in

Oschatz heraus (wir berichteten)

Im Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation kommt diesem imposanten Baum nun eine besondere Bedeutung zu – fühlt sich

das Team um Schulleiterin Kerstin Wasiak doch in besonderen Maße der Regionalhistorie verbunden. Nach dem Namensgeber für die Bildungseinrichtung, dem

einstigen Oschatzer Bürgermeister Robert Härtwig, wird nun dem Bibelübersetzer und Wegbereiter für die Reformation ein Denkmal gesetzt – mit

Unterstützung der Stadtverwaltung, des Oschatzer Geschichts- und Heimatvereins, des Schulfördervereins und der Schülerschaft. „Während der Förderverein

sich bereit erklärt hat, die Patenschaft für unsere Lutherbuche zu übernehmen, kommt das Geld für den Gedenkstein und die darauf montierte Tafel von

den Schülern der diesjähruiigen vier Abschlussklassen“, erklärte Schulleiterin Wasiak.

Da sich alle Jungen und Mädchen der genannten Jahrgänge auf

Klassenfahrt befinden, konnten sie zur Enthüllung nicht dabei sein. Unter Leitung des Musiklehrers Kai Riedel gestalteten ausgewählte Schüler dennoch

ein Programm zu diesem Anlass. Darin gab es Rezitationen und Musik – unter anderem den bekannten Puhdys-Hit: „Alt wie ein Baum“ – passend zur

Lutherbuche, die kommende Generationen an den Reformator erinnern wird.

Christian Kunze

|

| SONNTAGS-WOCHENBLATT |

16.04.2017 |

Drei Heimatpreise und Sonderpreis vergeben

In einer bewegenden Festveranstaltung im Torgauer Ratssaal

wurden die Heimatpreise 2016 verliehen

Torgau Am 8. April wurden im Ratssaal Torgau wurden zum 25. Mal die Heimatpreise unter

Regie der Torgauer Verlagsgesellschaft, des Landkreises Nordsachsen und der Leipziger Sparkasse vergeben. Auch bei der Jubiläumsausgabe stand das

Ehrenamt und Engagement für die Heimat von besonderen Menschen im Mittelpunkt. Heimatpreisträger 2016 wurden: Wolfgang Michael (Kategorie Geschichte,

2.v.r.) Dr. Hansjochen Hancke (Kategorie Geschichte) und Ina Bär (Kategorie Kultur) vergeben. Als besondere Überraschung wurde der Gründungsvater des

Heimatpreises und Verleger der Torgauer Zeitung, Benno Kittler (l.) mit einem Sonderpreis ausgestattet. Allen Geehrten verbindet die unbändige Liebe

zur Heimat, das Engagement für die Stadt, den Landkreis.

|

|

|

23.03.2017 |

Thibaults setzen Ulanen-Denkmal die Krone auf

An der Gabelung Dresdener und Nossener Straße wird an ehemalige Kaserne erinnert

Von Christian Neffe

Oschatz. Krönender Abschluss der Umsiedelung des Mitteltraktes der

alten Ulanen-Kaserne: An der Nossener Straße versammelten sich gestern alle an der Bewahrung des Denkmals Beteiligten, um es offiziell einzuweihen:

Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos), Geschäftsführer der Wohnstätten GmbH Marc Etzold, Manfred Schollmeyer, Christina Obst vom

Landratsamt, Leiterin des Stadt- und Waagenmuseums Dana Bach sowie der technische Leiter Dietmar Schmidt. Das Denkmal ziert nun eine golden glänzenden

Tafel, Hauptattraktion ist jedoch die Nachbildung der Krone aus dem Atelier der Familie Thibault. „Vor 150 Jahren wurden die Ulanen in Oschatz

kaserniert“, informiert Hobby-Historiker Schollmeyer. Vor einiger Zeit wurde bereits die alte Kaserne abgerissen. „Im Zusammenhang mit dem Abriss gab

es die Auflage, die sandsteinerne Bekrönung des Mitteltraktes zu sichern und zu gegebener Zeit gut sichtbar wieder aufzubauen“, so

Wohnstätten-Geschäftsführer Etzold. Der Oschatzer Heimat- und Geschichtsverein setzte sich dafür ein, dass das große Sachsen-Wappen

einen Platz in der Öffentlichkeit findet.

Von links nach rechts: OBM Andreas Kretschmar, die Künstler Wolfgang und Gabriele Thibault, Museumsleiterin Dana

Bach, Christina Obst vom Landratsamt und Wohnstättengeschäftsführer Marc Etzold.

Von links nach rechts: OBM Andreas Kretschmar, die Künstler Wolfgang und Gabriele Thibault, Museumsleiterin Dana

Bach, Christina Obst vom Landratsamt und Wohnstättengeschäftsführer Marc Etzold.

„Nachdem das Thema wieder auf den Tisch kam, haben wir uns nach einem geeigneten Standort umgesehen. Wichtig war,

dass der Standort auch einen Bezug zum alten Kasernengelände hat“, so Etzold. Die Entscheidung fiel zu Gunsten des jetzigen Standortes an der Gabelung

von Dresdener und Nossener Straße vor einem Wohnblock der Wohnstätten GmbH. Dabei wurde darauf geachtet, das Denkmal so originalgetreu wie möglich zu

erhalten, weshalb es auch noch ein paar kleinere Risse hat. Dringenden Nachholbedarf gab es allerdings bei der Krone: Die war so verwittert, dass der

Schmorkauer Künstler Wolfgang Thibault mit der Anfertigung einer Replika beauftragt wurde. Vier Wochen hat diese Arbeit in Anspruch genommen, das

fertige Stück fügt sich farblich wie stilistisch perfekt in den Rest des Mitteltraktes ein.

Stadtoberhaupt Kretschmar zeigte sich angesichts des fertigen Denkmals erfreut. „Die Ulanen sind ein Stück Stadtgeschichte. Auch wenn die alte

Kaserne weichen musste, wollen wir mit dem Denkmal an dieses Kapitel der Stadtgeschichte erinnern.“ Der Termin ist perfekt: Am 1. April jährt sich der

Einzug des neu gegründeten Ulanen-Regiments zum 150. Mal.

|

|

|

08.02.2017 |

Als die Ulanen in Riesa einritten

Vor 150 Jahren bezogen Kavalleristen in Riesaer Privathäusern Quartier.

Die Begeisterung darüber hielt aber nicht lange an

Von Dr. Manfred Schollmeyer

Die Gründung des „1. Königlich Sächsischen Ulanen-Regiment Nr. 17“ ging auf den Beitritt Sachsens zum Norddeutschen Bund 1866 zurück und

führte zur Neuorganisation des sächsischen Militärs. Im März 1867 wurde in Riesa und Oschatz die Entscheidung des sächsischen Kriegsministeriums

bekannt, dass in beiden Städten Garnisonen für ein neu aufzustellendes Regiment geschaffen werden. Die Nachricht von der Stationierung wurde in Riesa

von Bürgermeister Christian Gottfried Steger und dem Stadtrat sehr begrüßt und überschwänglich gefeiert. Ein Vertreter der Kirche sah sogar „die

Streiter der Kirche mit den Streitern im Felde“ auf einer Stufe – ein außergewöhnlicher Blickwinkel. Die Einquartierung der geplanten Schwadronen mit

etwa 250 Offizieren, Mannschaften und Pferden erfolgte vorzugsweise in Privatquartieren und war für die begeisterten Riesaer Haus- und Gutsbesitzer

eine willkommene Einnahmequelle, versprach man sich doch von der Stationierung des Militärs einen wirtschaftlichen Aufschwung.

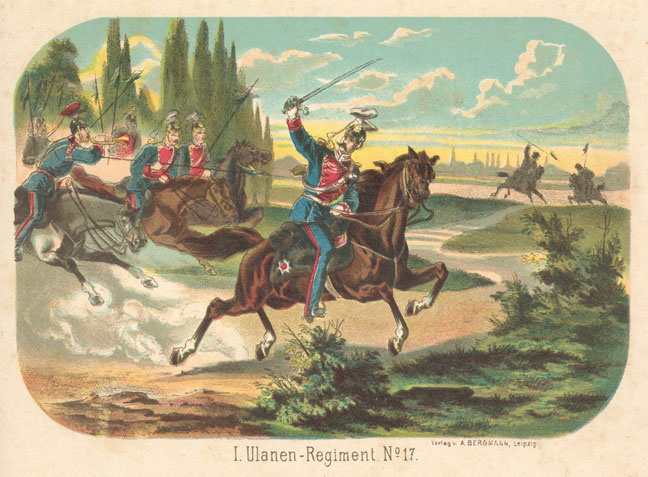

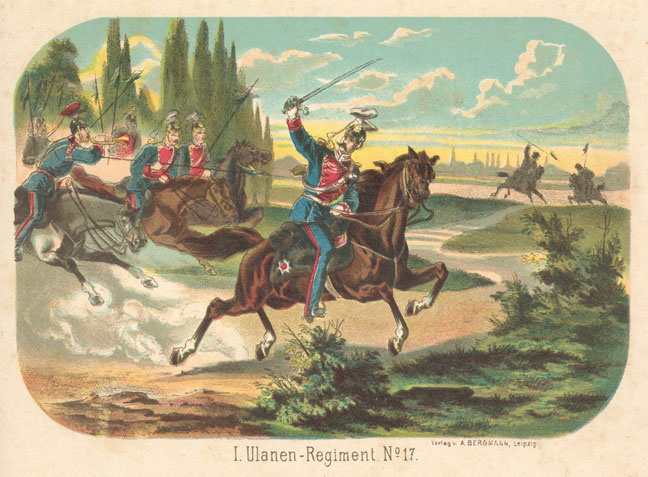

Im Galopp voran mit Säbel und Trompetenschall: Diese Zeichnung zeigt Reiter des 1.

Königlich-Sächsischen Ulanen-Regiments Nr. 17. Zwei Schwadronen der Einheit wurden vor 150 Jahren in Riesa einquartiert.

Repro: Zeichnung aus dem Verlag A. Bergmann, Leipzig / Sammlung Gerald Polster, Oschatz

Streit ums Geld

Wie war aber die Bildung des Regiments im Einzelnen erfolgt? Anschließend an die Tradition der einstigen sächsisch-polnischen Ulanen entstand ein

Ulanen-Regiment aus der 1. und 4. Schwadron des „Garde- Reiter-Regiments“ und aus der 1. und 3. Schwadron des 1. Reiter-Regiments „Kronprinz“. Am 1.

April 1867, dem Gründungstag des Regiments, wurden die vier Schwadronen als „1. Königlich Sächsisches Ulanen-Regiment Nr. 17“ aufgestellt und

erhielten die folgenden Stadtorte zugewiesen. Der Stab und die 1. Schwadron wurden in Oschatz stationiert, die 2. und 3. Schwadron in Roßwein und die

4. Schwadron in Wilsdruff. Wenige Wochen später, am 1. Juni 1867, wurden die beiden Roßweiner Schwadronen nach Riesa und die Wilsdruffer Schwadron

nach Oschatz verlegt. So befand sich das „1. Königlich Sächsische Ulanen-Regiment Nr. 17“ mit dem Stab der 1. und 4. Schwadron in Oschatz und mit der

2. und 3. Schwadron in Riesa. Die Eingliederung der beiden Schwadronen in Riesa führte in Folge der Einquartierung, der Bereitstellung von Land und

Räumlichkeiten sowie der Finanzierung zu anhaltenden Querelen innerhalb der städtischen Gremien. Aber auch zwischen den Quartiergebern und der Stadt

Riesa und zwischen der Stadt und dem sächsischen Kriegsministerium wurde um das liebe Geld gestritten. Besonders hoch schlugen die Wellen um den Bau

und die Finanzierung der Reithalle an der Pausitzer Straße.

Oschatz schlägt Riesa

All das stieß natürlich im Dresdner Kriegsministerium auf Unverständnis und führte im April 1870 zur Ankündigung über eine Verlegung

der beiden Riesaer Schwadronen nach Oschatz. Der Regimentskommandeur Bernhard von Miltitz handelte und kündigte die Verträge mit der Stadt

zum 31. März 1871, was energische, aber erfolglose Gesuche und Petitionen des Stadtrates und der privaten Quartiergeber an das Dresdner

Kriegsministerium zur Folge hatte. Die Auseinandersetzungen zwischen den handelnden Parteien fanden mit der Mobilmachung des Regiments

für denDeutsch-Französischen Krieg am 16. Juli 1870 ein schnelles Ende. Am 28. Juli 1870 trafen die Riesaer und Oschatzer

Schwadronen sowie der Stab in Döbeln ein und wurden am 29. Juli mit der Bahn nach Mossbach am Rhein und weiter an die deutsch-französische

Front verlegt. Nach Ende des einjährigen Krieges trat das Regiment im Juni 1871 den Rückmarsch nach Deutschland an. Die Schwadronen aus

Riesa und Oschatzer rückten gemeinsam am 13. Juli 1871 in Oschatz ein, wurden von der Bevölkerung sehr herzlich begrüßt und in der neuen

Oschatzer Kaserne am Dresdner Berg sowie in Privatquartieren untergebracht. Die Stadt Riesa blieb fortan bis 1881 ohne Garnison.

– Das Buch „Erinnerungen an das 1. Königlich Sächsische Ulanen-Regiment Nr.17“

beschreibt auf 592 Seiten, mit 530 Bildern und einer CD die Geschichte des Regiments und ist im Riesaer Stadtmuseum zum Preis von 29,50

Euro erhältlich. |

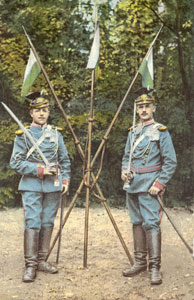

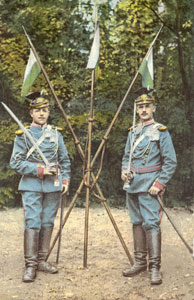

Farbenfroh: Eine Postkarte aus dem Verlag Emil Richter Oschatz zeigt Angehörige des Ulanenregiments –

etwa um 1900. Foto: Sammlung Dr. Schollmeyer, Oschatz

|

|

|

|

24.01.2017 |

Oschatzer Lutherbuche wiederentdeckt: Es ist der Baum vor der Härtwig-Schule

Oschatzer Heimatfreunde auf der Suche nach einem vergessenen Baum im Herzen der Stadt

Von Dr. Manfred Schollmeyer

Die Würdigungen Martin Luthers zum 500. Reformationsjubiläum 2017 streben mit dem erstmalig für ganz Deutschland geltenden Reformationsfeiertag am

31. Oktober ihrem Höhepunkt entgegen. Auch in Oschatz wird man dieses Ereignis feiern, wie schon 1817 und 1917.

Vor hundert Jahren, im vierten Jahr des Ersten Weltkrieges, wurde trotz aller Beschwernisse, die der Krieg der Bevölkerung aufbürdete, Martin

Luthers und der Veröffentlichung seiner 95 Thesen gedacht und das 400. Reformationsjubiläum begangen. „Gerade bei der vielfachen

Niedergedrücktheit der Gemüter war eine Feier der Erhebung doppelt nötig“, so Superintendent Paul Samuel Moritz Flade in seinem Aufsatz „Unsere

Festfeier im Jubeljahre“, erschienen in der Broschüre „Ein Abschiedsgruß vom Oschatzer Lutherjahr 1917“. Zahlreiche Vorträge von Mitgliedern der

Pastorenkonferenz, Schriften in den Oschatzer Zeitungen, die Einweihung des Lutherkreuzes vor dem Lehrerseminar (heute Thoma-Mann-Gymnasium), die

Ausstellung „reformatorischer Erinnerungen“ sowie vielfältige Veranstaltungen für die Oschatzer Schüler wurden von Superintendent Flade beschrieben

und durchgeführt. So auch der 8. Juli 1917, ein Sonntag, als sich 800 Kinder eingefunden hatten, die, musikalisch begleitet, „von der Lutherbuche

im Schulgarten“ zur Aegidienkirche gezogen waren um dort, dem Brief Martin Luthers an seinen Sohn Hans, vorgetragen von Superintendent Flade, zu

lauschen. –

Aber eine „Lutherbuche“ in Oschatz? Und in welchem Schulgarten? Könnte es auch sein, dass die “Lutherbuche“ heute noch existiert? Die

Nachforschungen begannen und gemeinsam mit der Leiterin des Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum Dana Bach und Heimatfreund Hans-Hermann Schöne konnte

die „Lutherbuche“ bald gefunden werden. Die Vermutung, dass es sich bei 800 Kindern im Schulgarten nur um die Bürgerschule (heute Robert-Härtwig-Schule) in der Bahnhofstraße handeln konnte wurde in der Broschüre „Altes und Neues aus Oschatz“, erschienen zum Heimatfest 1906 und verfasst von

Bürgermeister Robert Härtwig, bestätigt. In seiner Schrift widmete sich der Bürgermeister auch dem Schulwesen der Stadt, rühmte die 1883 eingeweihte

Bürgerschule, lobte „wie prachtvoll sich der das Haus umgebende Garten entwickelt hat“ und erwähnte, dass im „mittelsten Teile des Gartens

vor dem Hause […] eine Lutherbuche am 400. Geburtstage des großen Reformators […] gepflanzt“ wurde. Das war am 10. November 1883.

Und da steht

sie noch heute, prächtig gewachsen und mit ihrer Größe und wuchtigem Umfang den gesamten Schulgarten vor dem Schulgebäude dominierend, die Oschatzer

„Lutherbuche“ – eine Rotbuche (Fagus sylvatica). Deutschlands häufigster Laubbaum mit seiner silbern schimmernden Rinde kann bis zu 300 Jahre alt und

etwa 30 bis 40 Meter hoch werden, seine rötliche Holzfarbe gab ihm den Namen, für die Forstwirtschaft ist er unersetzlich und seine dreikantigen

Früchte, die Bucheckern, die wir als Kinder in den Nachkriegsjahren zur Ölgewinnung sammelten, machen ihn so beliebt.

Die „Lutherbuche“, einst zu

Ehren Martin Luthers gepflanzt, hat die Stürme der Zeit überstanden, hat die Namensgeber der Schule überlebt, hat Jahrzehnte die Lehr- und

Erziehungsmethoden der Lehrerschaft kommen und gehen gesehen, Freud und Leid der Schüler miterlebt, aber ist selbst in Vergessenheit geraten.

Das diesjährige 500. Reformationsjubiläum ist ein würdiger Anlass, an die im Schulgarten der Robert-Härtwig-Schule seit 1883 stehende

„Lutherbuche“ zu erinnern. |

|

04.01.2017 |

Oschatzer trauern um Heimatfreund Werner Breitenborn

|

Oschatz. Der Geschichts- und Heimatverein und die Selbsthilfegruppe Prostatakrebs trauern

um Werner Breitenborn. Der engagierte Oschatzer ist am 27.

Dezember verstorben. „Wir verlieren mit unserem Werner ein langjähriges Mitglied. Er hat durch viele gute Ideen bei der Gestaltung unserer

Vereinsarbeit mitgewirkt. Wir verlieren mit unserem Werner aber auch ein Vereinsmitglied, das von den vielen Aktivitäten in unserer Vereinsarbeit in

den Medien, dem Mitteilungsheft der Selbsthilfegruppe und im Magazin des Bundesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe berichtet hat. Seinem Wirken ist

es zu verdanken, dass unsere Selbsthilfegruppe deutschlandweit bekannt geworden ist“, trauert Gerhard Oehmichen, der Vorsitzende der Oschatzer

Selbsthilfegruppe. Breitenborn. Der engagierte Oschatzer ist am 27.

Dezember verstorben. „Wir verlieren mit unserem Werner ein langjähriges Mitglied. Er hat durch viele gute Ideen bei der Gestaltung unserer

Vereinsarbeit mitgewirkt. Wir verlieren mit unserem Werner aber auch ein Vereinsmitglied, das von den vielen Aktivitäten in unserer Vereinsarbeit in

den Medien, dem Mitteilungsheft der Selbsthilfegruppe und im Magazin des Bundesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe berichtet hat. Seinem Wirken ist

es zu verdanken, dass unsere Selbsthilfegruppe deutschlandweit bekannt geworden ist“, trauert Gerhard Oehmichen, der Vorsitzende der Oschatzer

Selbsthilfegruppe.

Beruflich hat Werner Breitenborn mit Landwirtschaft, Journalistik, Informatik, Gesellschaftswissenschaft und dem Archivwesen

viele Stationen absolviert.

In ganz besonderer Weise war er der Heimatgeschichte verbunden. In vielen Jahrzehnten Sammeltätigkeit hat er ein großes

Archiv mit hunderten von Dias zur Geschichte der Stadt Oschatz und des Umlandes zusammengetragen. Als Mitglied des Oschatzer Geschichts- und

Heimatvereins brachte er sich auch in die Erforschung und Dokumentation der Heimatgeschichte ein. In zahlreichen in der OAZ und deren ehemaliger

Heimatbeilage „Rund um den Collm“ veröffentlichten Beiträgen machte sich Werner Breitenborn einen Namen. Auch die OAZ trauert um Werner Breitenborn.

Er war viele Jahre als Redakteur und Redaktionsleiter für die Leipziger Volkszeitung in der Collm-Region tätig gewesen. HR

nach oben

|

|

|

Museumsleiterin Dana Bach (l.), Buchautor Dr. Manfred Schollmeyer (2.v.r.) und zwei der Leihgeber, der Oschatzer

Klaus Thiele und Eckhard Thiem (r.) aus Großböhla.

Museumsleiterin Dana Bach (l.), Buchautor Dr. Manfred Schollmeyer (2.v.r.) und zwei der Leihgeber, der Oschatzer

Klaus Thiele und Eckhard Thiem (r.) aus Großböhla.

der Reformation in der Stadt –

das und mehr ist nachzulesen im zehnten Band der Reihe „Oschatzer Geschichte(n)“, herausgeben vom Geschichts- und Heimatverein. Für das gut 100 Seiten

umfassende Buch hat Manfred Schollmeyer Texte von Paul Flade, Friedrich Wilhelm Mogk, Friedrich Seyfert und Ludwig Siegel zusammengetragen, aufbereitet, ergänzt und schließlich aktuelle, eigene Gedanken zu den Spuren Luthers in Oschatz hinzugefügt.

der Reformation in der Stadt –

das und mehr ist nachzulesen im zehnten Band der Reihe „Oschatzer Geschichte(n)“, herausgeben vom Geschichts- und Heimatverein. Für das gut 100 Seiten

umfassende Buch hat Manfred Schollmeyer Texte von Paul Flade, Friedrich Wilhelm Mogk, Friedrich Seyfert und Ludwig Siegel zusammengetragen, aufbereitet, ergänzt und schließlich aktuelle, eigene Gedanken zu den Spuren Luthers in Oschatz hinzugefügt. Oschatz. Reiner Scheffler, Gründungs- mitglied des Oschatzer Heimatvereins, Vollblut-Eisenbahner, Mitinitiator

der Mügelner Bahndammwanderung und Heimatautor lebt nicht mehr. Ende April hat das Herz des Achtzigjährigen nach langer Krankheit aufgehört zu

schlagen. „Wir haben mit Reiner Scheffler einen Menschen verloren, der es einzigartig verstand, Regional- und Eisenbahngeschichte zu verbinden und sie

erlebbar zu machen. Sein ansteckender Humor dabei wird uns sehr fehlen“, erklärte Gabi Teumer, ehemaliges Vorstandsmitglied des Oschatzer Heimatvereins. Andreas Lobe, Vorsitzender des Mügelner Heimatvereins, weist zudem darauf hin, dass es Scheffler maßgeblich zu verdanken ist, dass vor nunmehr elf

Jahren die Mügelner Bahndammwanderung ins Leben gerufen wurde und sich zu einer der größten geführten Bahndammwanderungen Deutschlands etablieren

konnte.

Oschatz. Reiner Scheffler, Gründungs- mitglied des Oschatzer Heimatvereins, Vollblut-Eisenbahner, Mitinitiator

der Mügelner Bahndammwanderung und Heimatautor lebt nicht mehr. Ende April hat das Herz des Achtzigjährigen nach langer Krankheit aufgehört zu

schlagen. „Wir haben mit Reiner Scheffler einen Menschen verloren, der es einzigartig verstand, Regional- und Eisenbahngeschichte zu verbinden und sie

erlebbar zu machen. Sein ansteckender Humor dabei wird uns sehr fehlen“, erklärte Gabi Teumer, ehemaliges Vorstandsmitglied des Oschatzer Heimatvereins. Andreas Lobe, Vorsitzender des Mügelner Heimatvereins, weist zudem darauf hin, dass es Scheffler maßgeblich zu verdanken ist, dass vor nunmehr elf

Jahren die Mügelner Bahndammwanderung ins Leben gerufen wurde und sich zu einer der größten geführten Bahndammwanderungen Deutschlands etablieren

konnte. Pfarrerin Christina Moosdorf, Schulleiterin Kerstin Wasiak, Christine Schladitz vom Förderverein (v.l.) und

Heimatforscher Mandred Schollmeyer enthüllen den Stein.

Pfarrerin Christina Moosdorf, Schulleiterin Kerstin Wasiak, Christine Schladitz vom Förderverein (v.l.) und

Heimatforscher Mandred Schollmeyer enthüllen den Stein. Von links nach rechts: OBM Andreas Kretschmar, die Künstler Wolfgang und Gabriele Thibault, Museumsleiterin Dana

Bach, Christina Obst vom Landratsamt und Wohnstättengeschäftsführer Marc Etzold.

Von links nach rechts: OBM Andreas Kretschmar, die Künstler Wolfgang und Gabriele Thibault, Museumsleiterin Dana

Bach, Christina Obst vom Landratsamt und Wohnstättengeschäftsführer Marc Etzold.

Breitenborn. Der engagierte Oschatzer ist am 27.

Dezember verstorben. „Wir verlieren mit unserem Werner ein langjähriges Mitglied. Er hat durch viele gute Ideen bei der Gestaltung unserer

Vereinsarbeit mitgewirkt. Wir verlieren mit unserem Werner aber auch ein Vereinsmitglied, das von den vielen Aktivitäten in unserer Vereinsarbeit in

den Medien, dem Mitteilungsheft der Selbsthilfegruppe und im Magazin des Bundesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe berichtet hat. Seinem Wirken ist

es zu verdanken, dass unsere Selbsthilfegruppe deutschlandweit bekannt geworden ist“, trauert Gerhard Oehmichen, der Vorsitzende der Oschatzer

Selbsthilfegruppe.

Breitenborn. Der engagierte Oschatzer ist am 27.

Dezember verstorben. „Wir verlieren mit unserem Werner ein langjähriges Mitglied. Er hat durch viele gute Ideen bei der Gestaltung unserer

Vereinsarbeit mitgewirkt. Wir verlieren mit unserem Werner aber auch ein Vereinsmitglied, das von den vielen Aktivitäten in unserer Vereinsarbeit in

den Medien, dem Mitteilungsheft der Selbsthilfegruppe und im Magazin des Bundesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe berichtet hat. Seinem Wirken ist

es zu verdanken, dass unsere Selbsthilfegruppe deutschlandweit bekannt geworden ist“, trauert Gerhard Oehmichen, der Vorsitzende der Oschatzer

Selbsthilfegruppe.